ほとんど趣味で始めたサイトなんですが、思ったより反響が大きく、「このサイトのおかげで合格できました!」という報告をたくさん頂いてうれしいです!

さて今回は大人気!特別区の経験者採用について解説します!

「公務員に興味はあるけど、今からでも間に合うのかな?」

「特別区の経験者採用って、ぶっちゃけどうなの?」

「転職したい。でも、試験って難しそう…」

わたしも民間企業から公務員に転職した身ですが、社会人枠はとにかく情報が少なくて苦労しました・・・

そんな不安やモヤモヤを抱えているあなたへ、働きながらでも公務員に転職できる現実的な方法を、徹底的にまとめました。

- 受験資格って実際どうなの?

- 筆記や面接って、どこがポイント?

- 合格した人って、どんな人?

- 仕事のリアルってどうなの?

実際に30代・民間出身で合格した人のリアルな体験談も紹介しながら、勉強法、面接対策、そして「ぶっちゃけ、行政職ってどうなの?」というところまで、全部正直にお伝えします。

これまで民間企業や団体で働いてきた「社会人経験者」を対象に、これまでの経験を活かして特別区で活躍してもらうことを目的としています。

年齢や職歴などに一定の条件はあるものの、新卒向けの公務員試験とは別枠で実施されているため、社会人からのキャリアチェンジが可能です。

この一歩が、あなたの人生を変えるきっかけになりますように。

そもそも特別区ってなに?経験者採用のシステムを徹底解剖

特別区とは、東京23区(千代田区・新宿区など)の正式名称です。

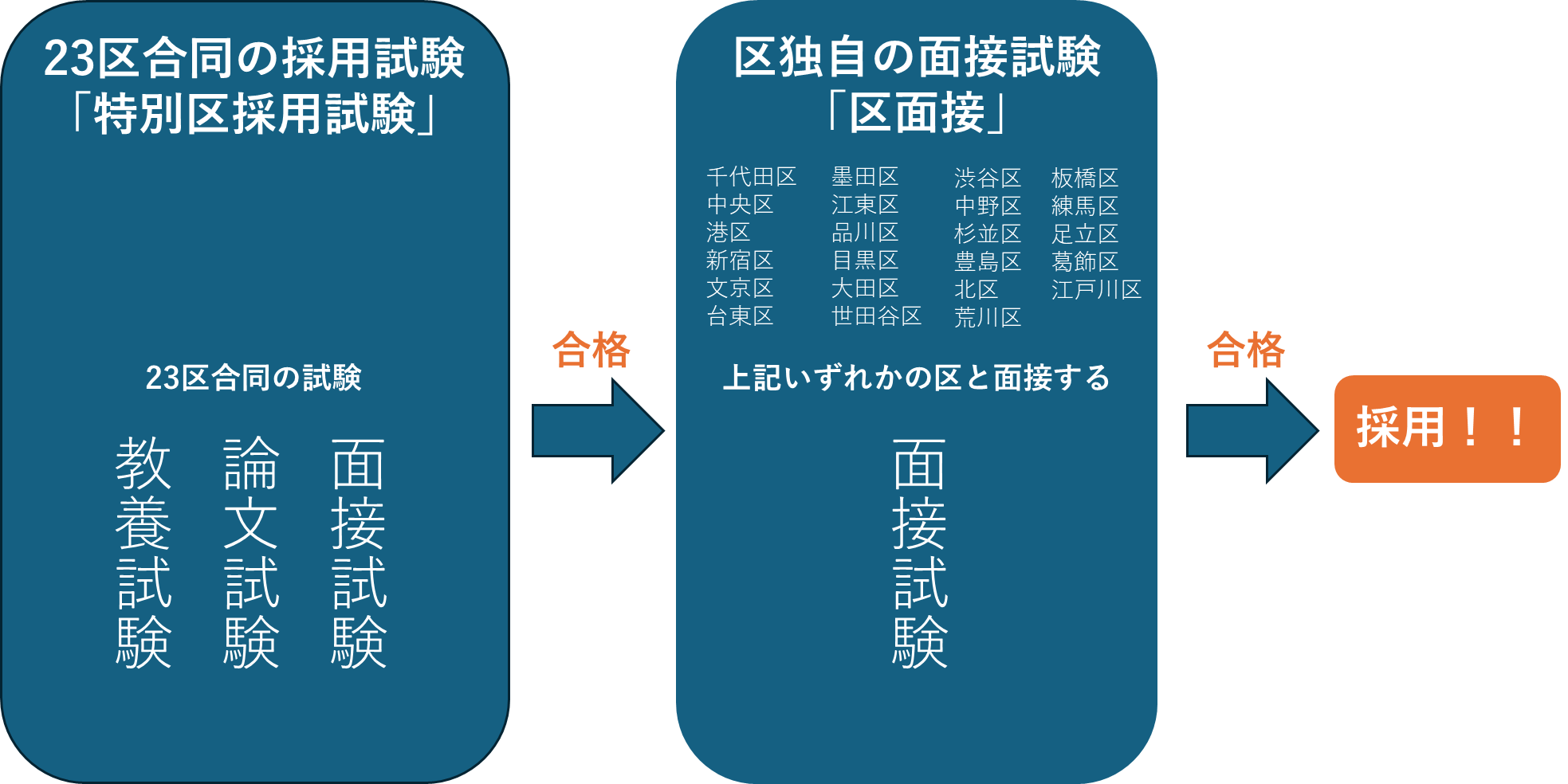

それぞれの区は独立した自治体なのですが、採用試験は23区合同でやっています。

この23区の合同採用試験のことを「特別区採用試験」と言います。

ですので、千代田区ではたらきたい人も、江戸川区ではたらきたい人も、まずは特別区採用試験を受験しなければいけません。

そして、特別区採用試験に合格した人が、それぞれの区の採用試験(区面接)を受けることができます。

区面接に合格すれば、その区に採用されます。

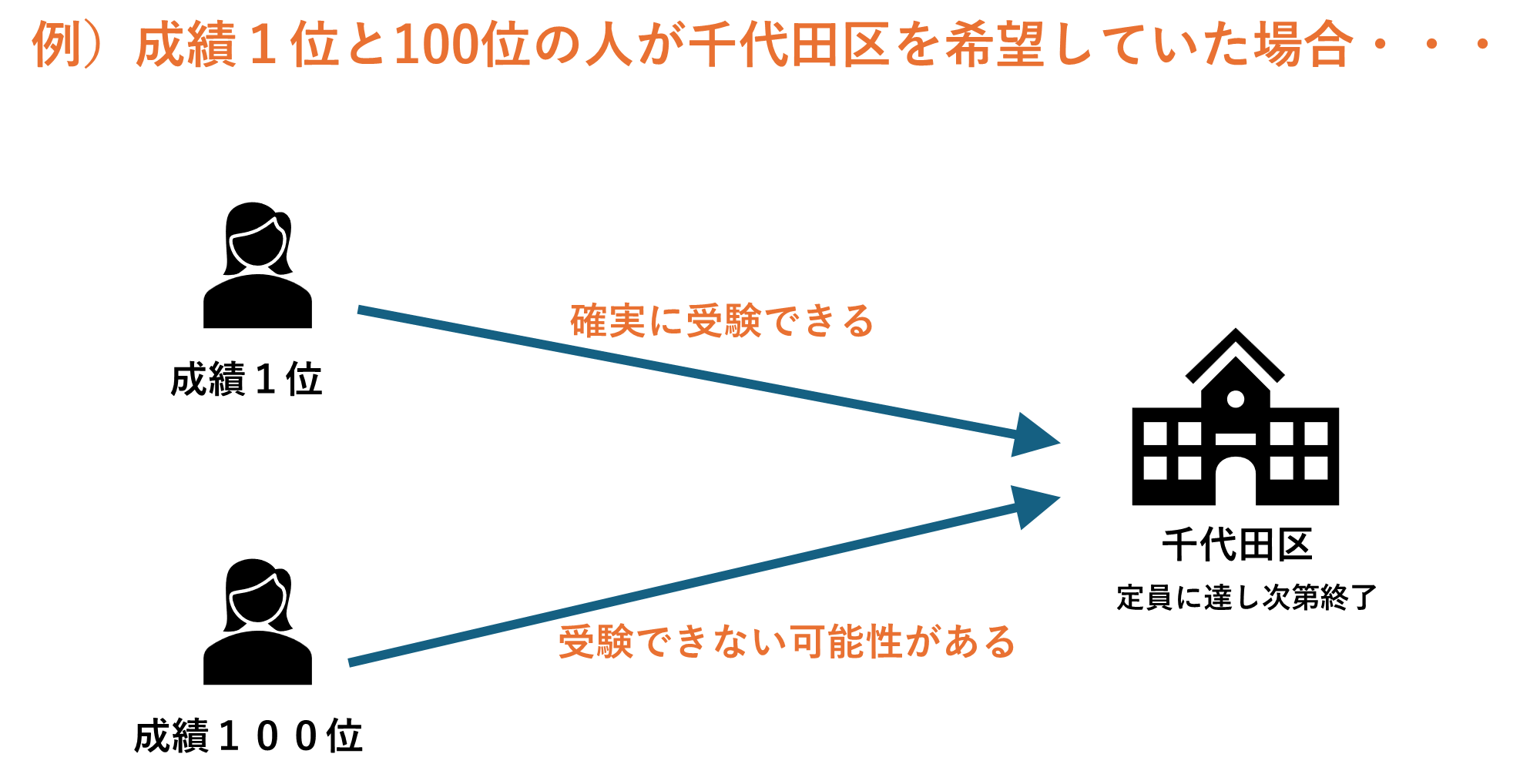

イメージとしてはこんな感じ。

つまり、23区合同試験のあとに、それぞれの区の面接試験があるということです。

重要なのが、23区の特定の区を直接受験することができないという点。

たとえば、「千代田区に入りたい!」とう場合でも、必ず合同試験の「特別区採用試験」に合格する必要があります。

では、特別区採用試験に合格すれば希望する区と面接できるかというと、実はそうではありません!

なんと、特別区採用試験の成績上位者から順番に、希望する区と面接できるルールになっています。

イメージとしてはこんな感じ。

それぞれの区は採用人数に定員がありますので、定員に達し次第、採用が終了します。

ですので希望する区があれば、できるだけ良い成績で合格して、募集定員内に入る必要があります。

ここが他の公務員試験とは決定的に違うポイントです。

他の公務員試験は、合格してしまえば順位は関係ありません。1位だろうと100位だろうと、合格は合格なので採用されます。

つまり、上位を目指す勉強をしなくていいのです。

一方で特別区採用試験では、できるだけ上位を目指さなければ、希望する区に採用されません。

ですので、希望する区がある場合は、合格ラインを狙う程度ではなく、上位合格を狙う戦略をとる必要があります。

こう書くと、「大変そうだなあ・・・」と思われるかもしれませんが、安心してください!

なぜならば、特別区経験者採用の受験者はほとんどこの事実を知らずに合格ラインレベルの勉強しかしないからです。

さらに、この記事では働きながらでも上位合格できる方法をバッチリお伝えしますので、あなたは圧倒的なアドバンテージを持って臨むことができます!

なお、特別区の経験者採用には複数の職種がありますが、この記事では最も一般的な「行政職(事務職)」に絞って解説します。

行政職とは、以下のような幅広い分野で区民サービスの中核を担うポジションです。いわゆる普通の公務員ですね。

- 税務、福祉、子育て支援、都市計画、産業振興、防災など

- 窓口対応から企画立案、政策実行まで多岐にわたる業務

- 現場(区役所や出張所)と本庁の両方での勤務あり

つまり、「区民の暮らしに直結する仕事」を担当するのが行政職。公務員らしい安定性だけでなく、やりがいも大きい職種です。

特別区採用試験の2つの区分と受験資格

特別区の経験者採用(行政職)は60歳未満で、職歴4年以上の日本人なら誰でも受験できます。

一つの勤務先で1年以上はたらいた職歴を合算して4年以上ならOKです。

週 20 時間以上の勤務を職歴としてカウントできます。

正社員だけではなく契約社員、派遣社員、非常勤、公務員として働いていた期間(特別区を除く)も職歴になります。

キラキラした経歴よりも、公務員として生かせそうな経歴のほうが重視されます

ちなみに資格や学歴は一切いりません。大卒じゃなくても受験できます。

そして、特別区では職歴が4年以上なら1級職採用、8年以上なら2級職採用が受験できます。

どちらも試験スケジュールが同じで、試験内容もほぼ同じですが、併願はできません。

難易度は2級職のほうが高いですが、合格すれば主任2年目として採用されます。

特別区の職員は、係員→主任→係長→課長→部長というキャリアを歩んでいくのですが、「係員→主任」が一つの大きな壁として知られています。

なぜならば、主任試験に合格しなければいけないからです。

主任試験は係員5年目以降の職員が受けることができる試験で、結構難易度が高く、勉強時間がそれなりに必要です。

2級職は、難しい主任試験を受けずに最初から主任として採用されるというのが最大のメリットです。

ですので、個人的には、2級職を受けれるのであれば、2級職を受験することをオススメします!

一方で、1級職は係員3年目として採用されますので、採用後3年目に主任試験を受験できます。

特別区経験者採用試験のスケジュール

特別区の経験者採用試験は、以下のようなスケジュールで進みます。

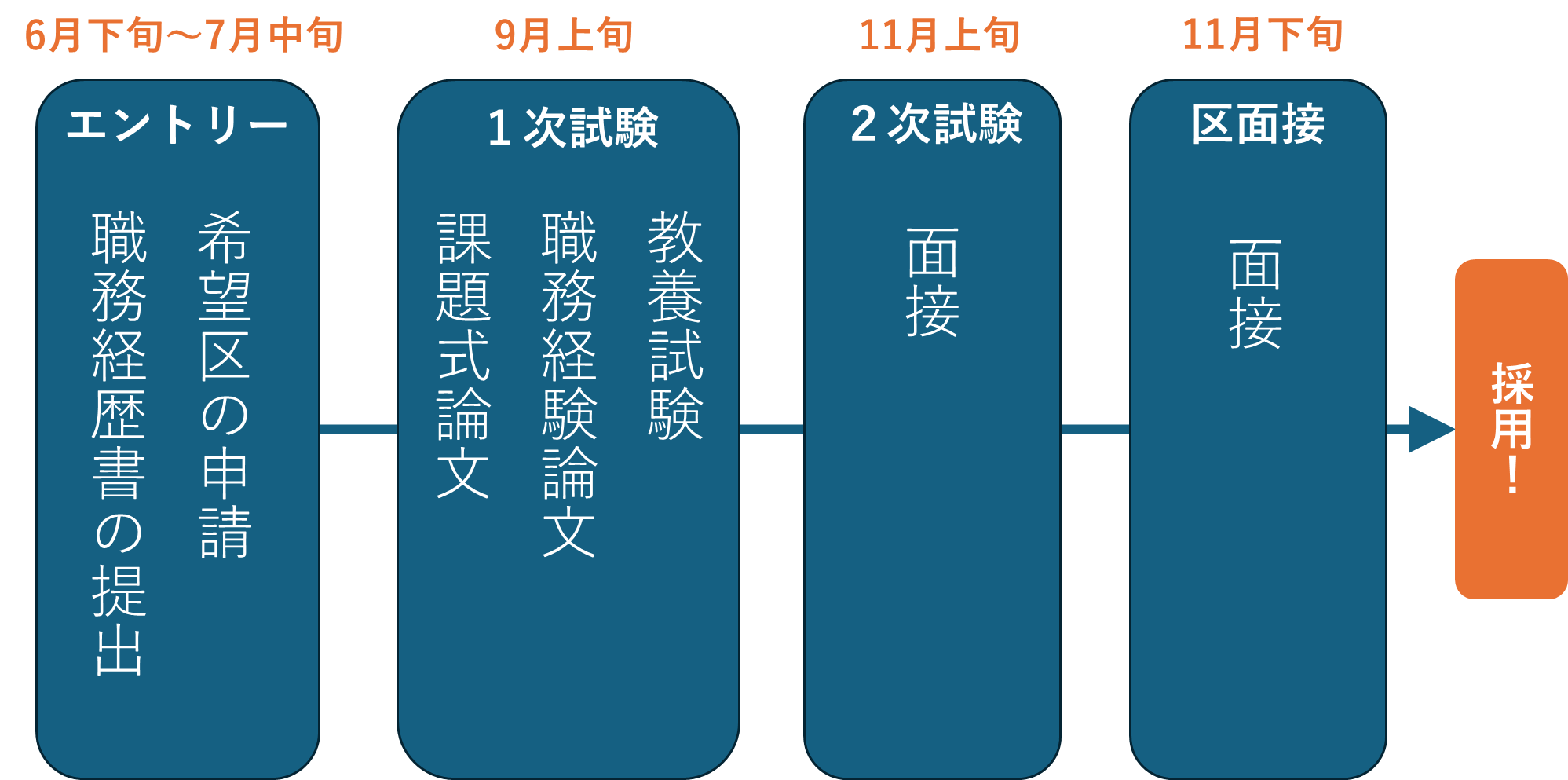

STEP 0:エントリー(6月下旬~7月中旬)

Webで受験申込します。

ここで「職務経歴書の提出」と「希望区の申請」をします。

職務経歴書については後ほど詳しくお伝えします。

希望区の申請ですが、第1希望~第3志望まで申請します。

一度申し込むと、後から絶対に変えることができないので慎重に選んでください。

特別区採用試験に合格したあと、順位に応じて申請した希望区と面接することになります。

STEP 1:1次試験(9月上旬)

一次試験は筆記試験です。後ほど詳しく対策をお伝えします。

- 教養試験

- 職務経歴試験

- 課題式論文

合格発表は10月下旬頃です。

STEP 2:2次試験(11月上旬)

二次試験は面接を一回だけ行います。23区から集められた管理職3人と面接します。

つまり、3対1の面接です。後ほど詳しく対策をお伝えします。

合格発表は11月下旬頃です。これに合格すれば、特別区採用試験は突破したことになります。

続いて、区面接になります。

STEP 3:区面接(11月下旬)

特別区採用試験の合格者へ、どこかの区から面接のオファーがあります。

成績上位の人から順番に、希望する区からオファーが来ます。

ですので、第一希望の区からオファーが来ることもあれば、まったく希望していない区からオファーが来ることもあります。

面接に合格すれば、その区に採用されます。

1級職採用の場合は、もし不合格でも、次の区からオファーが来ます。それを繰り返して、よほどのことが無い限り、最終的にはどこかの区に採用されます。

一方で、2級職採用の場合は区面接が初回の一回しかありません。ですが、ほとんど意向確認だけなので落ちることは稀です。

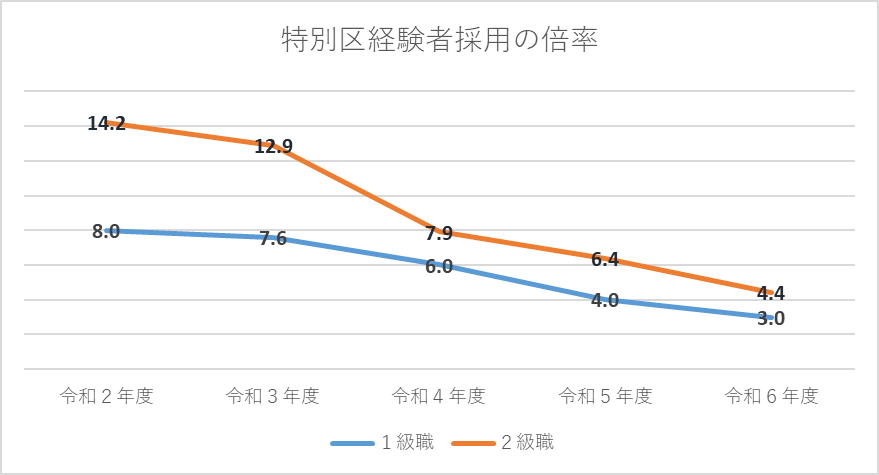

特別区経験者採用試験の倍率

特別区は全国自治体のなかでも最も経験者採用が盛んです。

さらに、ここ数年採用人数を増やしているので、倍率はかなり穏やかです。

正直、特別区ほどの優良自治体にこんなに低倍率でチャレンジできるというのは、滅多にないチャンスです。

わたしも長年、経験者採用をみてきましたが、信じられないくらいチャンスです。

3,4年前の人からすると非常に羨ましい環境です!

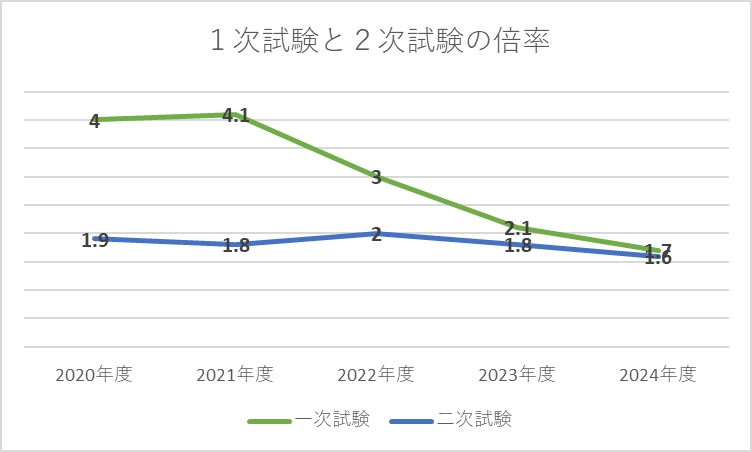

ちなみに、1次試験と2次試験の倍率をみると、2次試験が横ばいです。

つまり、特別区経験者採用は筆記試験のウェートが下がり、相対的に「面接」が重視されるようになったことが分かります。

ですので、特別区経験者採用は「職務経験・人物重視」型の試験と言われています。

ただし、そもそも筆記や論文を突破しなければ先に進めないため、バランスの取れた対策が必要です。

特に論文は、最終合格の点数にも使われますので対策が必須です!

特別区経験者採用の試験対策のポイント

特別区の経験者採用試験は、エントリー時の「職務経験書」から始まり、「教養」「論文」「面接」という4本柱で構成されています。

それぞれの対策法を具体的に解説します。

0.職務経歴書

受験申込エントリーのときに、「職務経歴書」と呼ばれる4つの質問への回答を入力しなければいけません。

入力しなければ受験申込が完了しない仕組みになっていますので、受験申込だけしておいて、後で職務経歴書を送るということができないのです。

ですので、事前に対策が必要です。

職務経歴書の4つの設問は、毎年ほぼ同じですので今のうちに下書きしておくと吉です。

- あなたが特別区職員を志望する理由を、あなたのこれまでの職務経験や専門知識を踏まえ、携わりたい職務と、その職務を通じて実現したいことを交えて入力してください。(320文字以内)

- あなたが、特別区が求める「自ら考え行動する人材」に当てはまる人物であることを、今までの職務経験をもとに入力してください。(320文字以内)

- 今までの職務経験の中で失敗の許されない状況に直面した際、それをどのように解決に導いたか入力してください。(320文字以内)

- 【1級職】今までの職務経験の中で、あなたがチーム(組織)として達成したことを、あなたのチームにおける役割や、どのようにチームに貢献したかを交えて入力してください。 (320文字以内)

【2級職】今までの職務経験の中で、あなたが部下や後輩の指導・育成にあたった際、最も重視した点を入力してください。 (320文字以内)

注意点は以下の通りです。

- 面接(2次試験、3次試験)の参考書類として使われる

- 提出後の差し替えはできない

- 返却されないので、必ずコピーを取っておくこと

2級職として応募するならば、即戦力であることをアピールすることがコツです。

なぜならば、2級職は「主任」という実務のエース職として採用されるからです。

通常ならば昇任試験に合格しなければ就けない職であり、実務に数年携わった職員でなければ主任になることはできません。

したがって、「主任」レベルの即戦力をアピールすることが必要です。

一方で、1級職で応募するならば、そこまでの即戦力性は求められませんが、「特別区への熱い思い」と「どのように貢献できるか?」は当然問われます。その点を強く意識して書くと評価につながります。

一見難しそうですが、中途採用は他の受験者の記述レベルがそこまで高くないので、「落ちない」文章を書ければ大成功です

では、どうすればいいのかというと、「答え」をあらかじめ知っておくことが何より重要です。

非常に重要なことなので、これから話すことだけでも覚えてください!

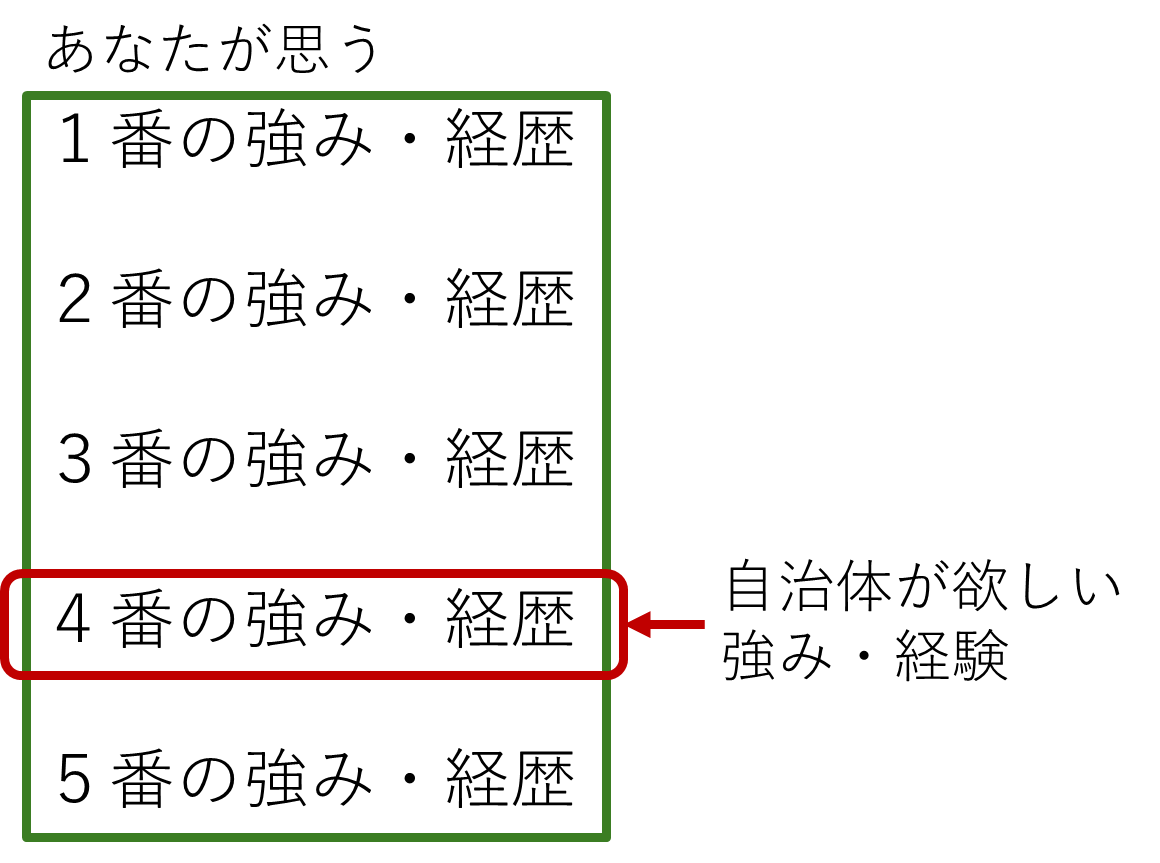

書類に書く経験には「答え」が無いように思えます。

しかし、実際は「試験」なので、自治体が求める「答え」があります。

つまり、その「答え」を知ってから書けば、落ちることは無い、ということです。

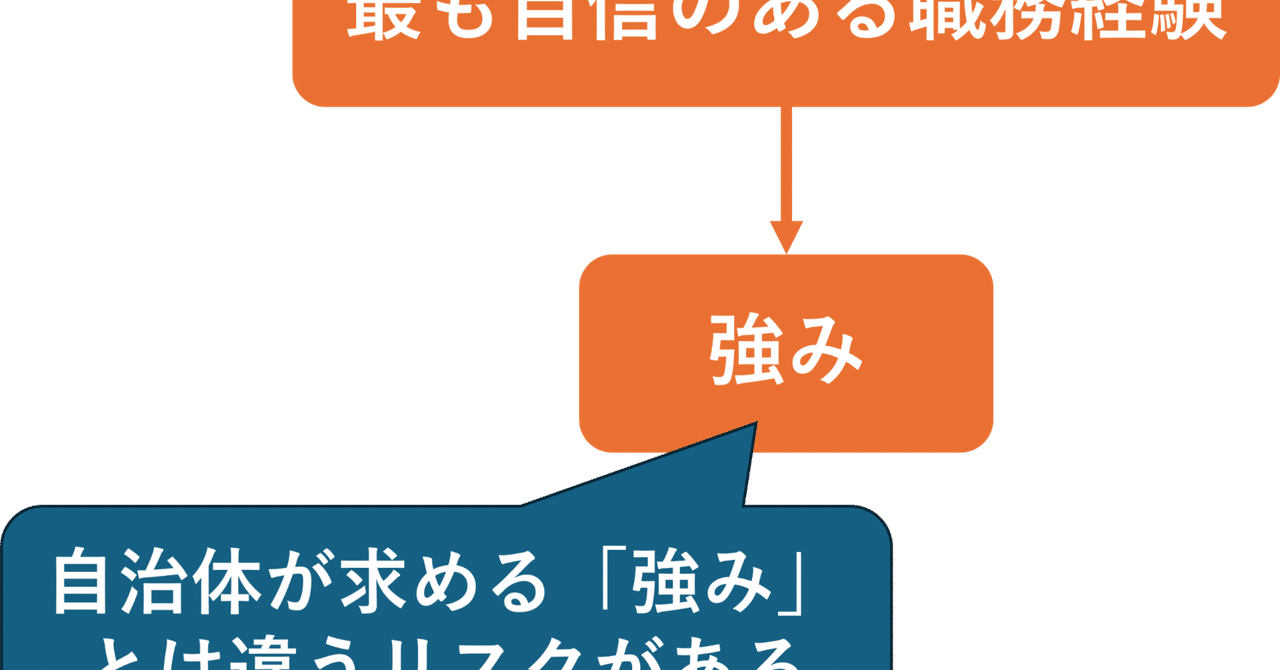

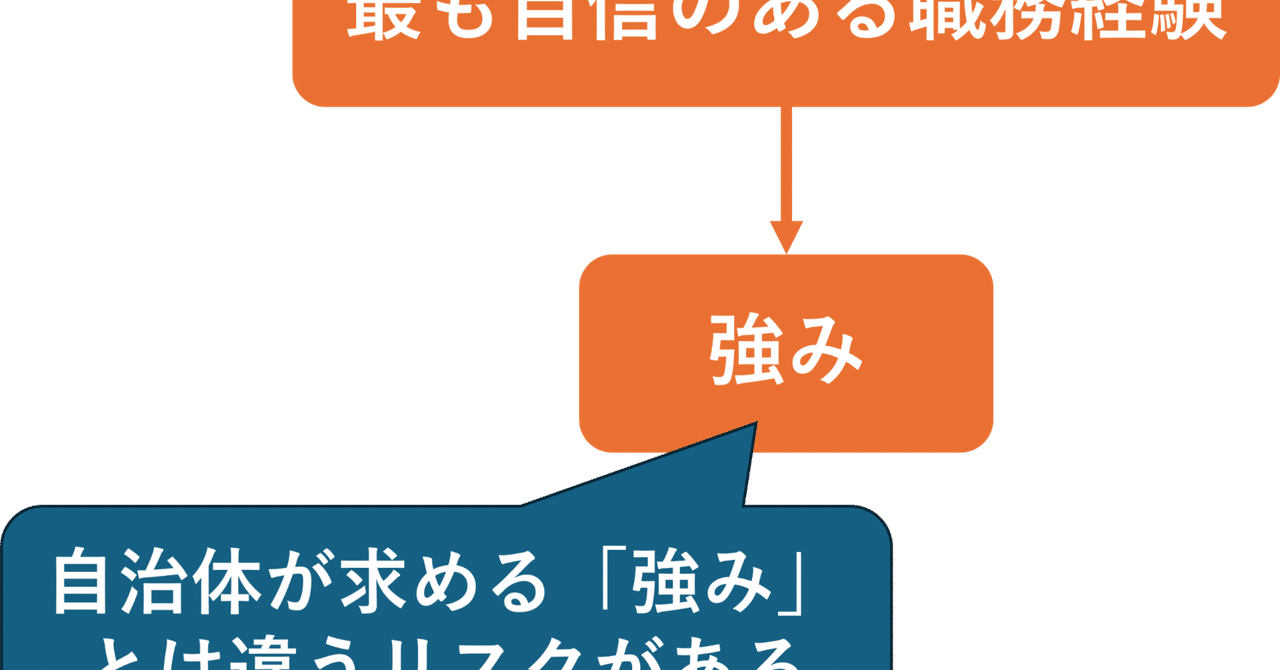

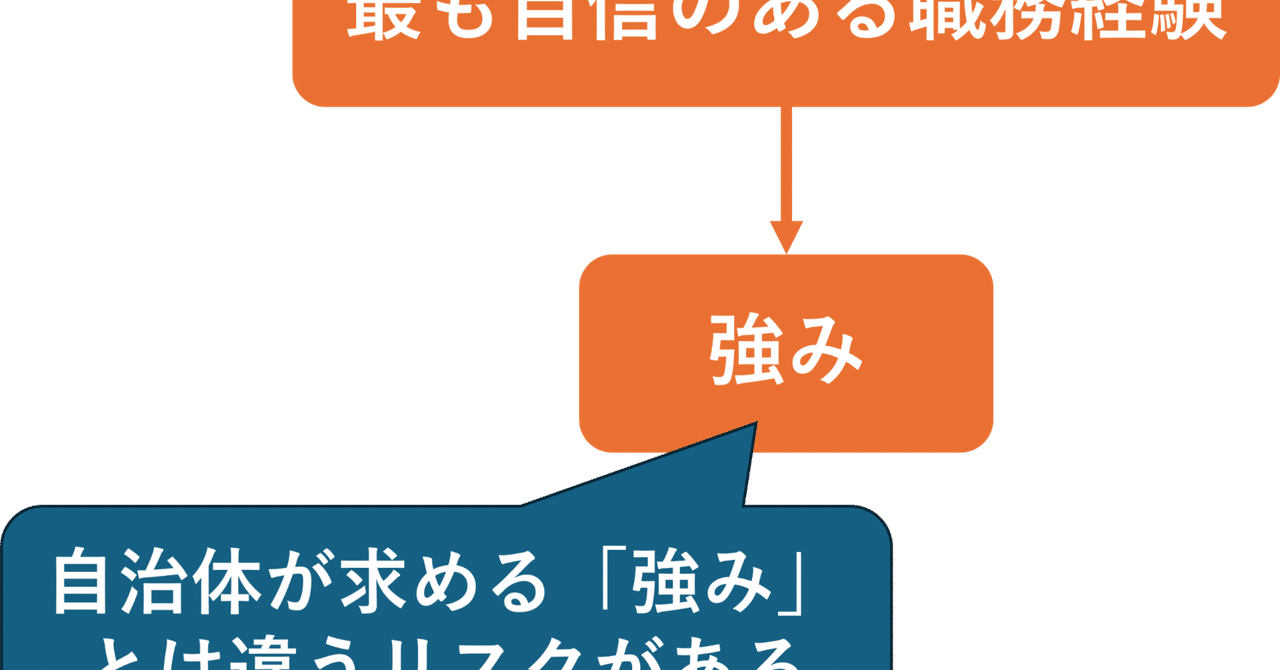

しかしながら、多くの人は「最も自信がある強み・経験」をアピールしてしまいます。

自治体としては、「そんな強み・経験は別にいらないんだけどなあ・・・」となることが多いので、残念な結果に終わった人を多々見てきました。

イメージとしてはこんな感じです。

ですので、まず「自治体が求める強み・経験」を知ったうえで、それに沿ったあなたの強み・経験をアピールしなければ、かなり危険です。

具体的な対策は、こちらの手順書で徹底的に解説しています。ESだけではなく、論文、面接、さらには2級職の事例問題まで全部網羅されている優れものです!

「正直、これがないと合格はできなかった」という声をたくさん頂いています!

1. 教養試験の対策

一般的な公務員試験とほとんど変わらないスタンダードな内容ですので難易度は低めです。

したがって、 地方初級(高卒程度)もしくは地方上級(大卒程度) の過去問集を使って対策するのがいいでしょう。

公務員試験は、過去問や他の試験区分から問題を借りてくることが非常に多いので、過去問対策が最強の対策になります。

おすすめは定番の「過去問350」もしくは「過去問500」です。

基本的には「過去問350」で十分ですが、万全を期すのであれば「過去問500」までやってもOKです。

もし「過去問500」をやる場合は、難問が多いので深追いしないよう注意してください。

まずは過去問を解いて感覚をつかみ、その上で参考書で補強する流れが鉄板です。

いずれの科目もそこまで難易度は高くないので、参考書は1科目につき1冊で十分です。

ちなみに参考書は必ず本屋で現物をめくりながら選んでください。

公務員試験は参考書によって「合う」「合わない」がとても大きいので、現物をみることが重要です。

私は最初、Amazonで高評価だった参考書を買って勉強していましたが、どうも合わなくて結局、本屋で中身を見ながら選んだ参考書に乗り換えました。

結果、スラスラと理解できるようになり、試験でもいい点数を取ることができました。

ですので、ネットのレビューや評価ではなく、自分の目で確かめることが重要です。

合わない参考書を使うのは、時間の無駄ですからね!

なお、教養試験は「足切りにしか使われません」ので、最低限の対策でOKです。

オススメは、必須科目だけに絞って対策すること。

なぜならば、必須科目はコツさえつかめばサクサク解ける問題が多いからです。

一方で選択科目は暗記物が多く、時間効率がとても悪いです。

必須科目の問題数だけでも十分合格ラインに達しますので、どうしても苦手ということでなければ、必須科目だけ勉強することをオススメします!

2. 論文試験の対策

特別区経験者採用は2つの論文試験があります。

1つは、あなたの職務経歴をアピールしながら書く「職務経歴論文」。

もう1つは、職務経歴関係なしに、特別区の課題を論じる「課題式論文」です。

それぞれ対策をみていきましょう。

職務経歴論文の対策

90分、1,200~1,500字で、テーマに沿って職務経験を述べつつ回答します。

直近の出題はこんな感じです。

| 年度 | 出題文 |

|---|---|

| 2024 | 行政におけるコンプライアンスの重要性について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分※における立場で論じてください。 |

| 2023 | ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場での取組について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分※における立場として論じてください。 |

| 2022 | 職場の活性化について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分※における立場として論じてください。 |

※ 採用区分とは、 1 級職は係員の業務を行う職、 2 級職(主任)は係長職への昇任を前提とした係長職を補佐する職、 3 級職(係長級)は係長、担当係長、主査又はこれに相当する職とする。

職場でよくあるテーマについて、あなたの職務経験を例に挙げて、考え方と、アピールポイントを書きます。

構成としては、以下の通りです。

- 職歴の簡単な紹介

- 出題テーマを実現するには、行政の職場はどうするべきか

- そう考える理由

- それを実現できることを裏付けるあなたの職務経験

- 職務経験の中でも、出題テーマを実現するための能力のアピール

結局、なにがみられているかというと、「出題テーマを実現できるだけの能力があなたにはあるのか?」というポイントです。

2023年度を例にすると、「ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要な能力があなたにはあるのか?」ということが主題として問われており、「実現のために必要な能力は○○だと考える。そして私はその能力を持っている。その根拠として、こんな職務経験がある」という論理展開です。

書いてみると意外と簡単かもしれません。

コツとしては、日ごろから職務経験をストックしておくことと、兎にも角にも実際に過去問を書いてみて有識者に添削してもらうことです。

課題式論文の対策

90分、1,200~1,500字で、2つの出題文のうち、片方を選択して回答します。

もちろん、どちらを選択しても採点に差はありませんので、書けそうだと思う方を選択してください。

直近の出題はこんな感じです。

| 年度 | 出題文 |

|---|---|

| 2024 | 1.特別区の広報におけるSNSの利活用と課題について 2.業務におけるタイムパフォーマンス向上について |

| 2023 | 1.図書館機能の充実について 2.これからのイベント実施のあり方について |

| 2022 | 1.シティプロモーションについて 2.複雑化・多様化する区民ニーズへの対応について |

特別区の課題ど真ん中、というテーマは出題されず、どちらかというと民間企業経験者が得意としていそうな「広報」「効率化」「戦略」といった分野の出題になります。

ですので、特別区の課題をリサーチする必要はありません。

注意点としては、職務経験論文ではないので、あなたの職務経験を絶対にいれてはいけないこと。

あくまでも客観的な論文として書いてください。

構成としては、以下の通りです。

- 特別区において、なぜ出題テーマが重要なのか(序論)

- 出題テーマの課題、やるべきことを理由を含めて2~3個書く(本論)

- 改めて出題テーマの重要性を述べる(結論)

3. 面接試験の対策

1次試験に合格すれば、次は2次試験(最終試験)です。

合格すれば、特別区採用試験は突破したことになりますので、あとは区面接に合格すれば採用です。

2次試験(最終試験)は23区の管理職3人と面接する、3対1スタイルの個別面接です。

ちなみに面接官のうち1人はあなたの第1希望の区の管理職がいる可能性が高いです。

それぞれ代わる代わる質問してきますが、面接官によってかなり態度に差があるのが特徴です。

とても優しくて穏やかな面接官もいれば、終始つまらなそうな面接官もいます。

これは完全にランダムで、運としか言いようがありません。

23区のために全力で面接官を全うしようという人もいれば、業務で忙しいのに面接官なんて・・・と不満を抱く人もいます。

重要なのは、どんな面接官がきても雰囲気にのまれずに応対することです。

人によって態度を変えると、住民に対しても態度を変えるのでは?と疑念を抱かれてしまいます。

ですので、フラットな態度で丁寧に受け答えしましょう!

基本的には職務経歴書の内容から質問が来ます。

ですので、職務経歴書に書いた内容は、どんな内容の質問が来ても返せるようにしておくと完璧です。

面接でよく聞かれる質問

- なぜ今、公務員になりたいのですか?

- 特別区の行政職を志望する理由は?

- あなたのこれまでの仕事で工夫したこと、成功・失敗体験は?

- 困難な状況をどう乗り越えたか?

- チームでの役割、調整力について

対策のポイントは、これまでの職務経験を「行政向け」に翻訳して話せるようにすることです。

特別区など行政が好むワードや経験というものがいくつかありまして、それを散りばめることがとても有効です。

自己PRは「成果ベース」で語る(数字や実績を入れる)と非常に好感を持たれます!

なお、面接冒頭に職務経歴書の内容をカンタンに説明して、と言われることもありますので、ざっと説明できるよう練習しておくと吉です。

また、2級職は「事例問題」があります。

これが結構やっかいです!

まず、特別区の職場で発生したトラブル事例が書かれた紙が渡されます。

たとえば、職員3人の部署で、新人が業務過多なのに誰にも相談できずに、大きなミスをしてしまった。といったもの。

職員の役職や、部署の仕事、どんな状況なのか具体的に書かれています。それをその場で読み、あなたがその職場の一員だと想定して、トラブルについてどう対応するのかを質問してきます。

あくまで公務員として、どうやってトラブルを解決するのかを見られています。

日ごろから、職場で起こったトラブルについて、どう対応すべきか考えておくのが対策になります。

合格手順書では、事例問題もバッチリ攻略方法をお伝えしていますので読んでください!

実際に働いて感じた特別区行政職のリアル

特別区の行政職は、試験に合格して終わりではなく、実際の職場で地域住民のために働くことが本番です。この章では、民間企業から転職して実際に行政職として働く中で感じたこと、ギャップや魅力についてお伝えします。

1. 民間と公務員の仕事の違い

多くの経験者が最初に戸惑うのが、「業務の進め方の違い」です。

民間企業:

- スピードと効率が重視される

- 利益追求が最優先

- 上司の判断で柔軟に動ける場面が多い

行政(特別区):

- 公平性・正確性・法令遵守が最優先

- 手続きが厳格で、関係部署との調整も多い

- 決裁ルートが長く、時間がかかることもある

一見すると非効率にも思えますが、これは公共サービスである以上「誰に対しても同じ対応をする」ことが求められるためです。つまり、慎重さと調整力がより重要になるということです。

2. 区民対応の難しさとやりがい

行政職として配属されると、多くの場合、区民と直接接する機会があります。たとえば:

- 窓口での対応(税金、保険、福祉相談など)

- 電話やメールでの問い合わせ対応

- 説明会やイベントの運営

この中で多いのが、制度や法律の制限により「できないことを説明する」場面です。

その際、住民の不満や怒りに直面することもあります。

それでも、「あなたが丁寧に説明してくれて納得できた」と言ってもらえると、仕事へのモチベーションは一気に高まります。民間では得にくかった「人の役に立っている実感」が、公務員では強く感じられるという声は非常に多いです。

3. 上司・同僚との人間関係

特別区では、30代からの転職でも若手扱いとなることがあり、最初は戸惑うこともあります。

- 同年代や年下の上司がいることもある

- 公務員特有の「報告・相談・確認」の文化が根付いている

- 慣れるまでに少し時間がかかることも

とはいえ、区によっては中途採用者が増えており、多様なキャリアが受け入れられる雰囲気も広がってきているという声も多くあります。

4. キャリアアップの可能性

行政職でも、キャリアアップは十分可能です。

- 昇任試験(主任、係長、課長補佐など)を受けてキャリアアップ

- 各種研修や派遣制度でスキルを磨く機会もある

- 他区や都庁、国との連携プロジェクトに関わるチャンスも

また、特別区は23区それぞれが独立した自治体のため、「異動」や「人事異動の幅」が広く、希望に合った分野へのチャレンジもしやすいというメリットもあります。

5. ワークライフバランスと働きやすさ

民間企業と比べると、特別区職員は次のような働き方のメリットがあります。

- 土日祝休み、原則カレンダー通りの勤務

- 有給休暇の取得率が比較的高い

- 残業は部署によって差があるが、過度な長時間労働は少ない傾向

家族との時間やプライベートの充実を重視する方には、非常に魅力的な職場です。

予備校に通う必要はあるか?

結論から言うと、予備校は必要ありません。

実際に、中途採用に合格した私の友人や知り合いの中で、予備校に通っていた人はいません。

理由としては、「予備校よりも優れた教材が市販されている」こと、「仕事をしながら予備校に通うのは時間の無駄」であることが挙げられます。

予備校はどうしても自社オリジナルのテキストを使わなければなりませんが、昨今は書籍やnoteなど市販の教材のほうがクオリティが高いです。

また、中途採用は仕事をしながら勉強することが多いと思いますので、わざわざ予備校に通って授業を受けるのは非常に手間です。

予備校のメリットである「わからないことを聞ける」というのも、今ではインターネットで調べればほとんど解決します。

かく言う私も予備校に通わず合格できましたので、自信をもって予備校はいらないと断言できます。

(あと、あまり大きな声では言えませんが、経験者採用の予備校は教材のクオリティがあまりにも低いです。。)

これから特別区 経験者採用を目指す人へのメッセージ

この章では、これから特別区 経験者採用(行政職)を目指す方々に向けて、実践的なアドバイスや心構えをお伝えします。受験を迷っている方、不安を感じている方にこそ読んでいただきたい内容です。

1. モチベーションを保つコツ

働きながらの受験勉強、家事・育児との両立。特別区の経験者採用は「長期戦」になりやすい試験です。その中でモチベーションを保つためには、以下のような工夫が役立ちます。

- 合格後の「働いている自分」をイメージする

- SNSやブログで受験記録を公開してみる

- 一つずつ完璧にするのではなく、まずは全体に目を通す

特に、「なぜ公務員になりたいのか」「なぜ特別区なのか」という問いに、自分なりの答えを持つことは、勉強の原動力にもなります。

2. 自分の経験を「行政向け」に変換する

経験者採用で最も重要なのは、「これまでの経験をどう行政で活かすか」を具体的に説明できることです。

例えば、民間の営業経験をこう活かせます:

- ヒアリング力 → 窓口対応・相談業務で役立つ

- プレゼン力 → 会議資料の作成や住民説明会で貢献できる

- 調整力 → 他部署や住民との調整に強みが出る

ただ単に「やってきたこと」を語るのではなく、「行政でどう活かすか」に変換して話す意識が大切です。

3. 最後に:迷っているなら、まずはチャレンジを

経験者採用試験は、「完璧な人」よりも「実直に経験を積んできた人」が評価される試験です。筆記の得点ももちろん大事ですが、それ以上に「人柄」や「過去の経験の意味づけ」が重視されます。

年齢や経歴に自信がない方でも、次のような人は十分合格のチャンスがあります。

- 丁寧な対人対応を心がけてきた

- ルールや仕組みを理解して業務改善に取り組んだ

- 地域や社会への貢献に興味を持っていた

特別区は多様な人材を必要としています。少しでも「挑戦してみたい」と思ったら、一歩踏み出してみてください。

特別区 経験者採用(行政職)は、人生の転機となる大きなチャンスです。

民間での経験を活かし、新しいフィールドで地域社会に貢献したいと考えている方には、非常にやりがいのある道だと言えます。

本記事が、あなたの一歩を後押しするきっかけになれば幸いです。

最後に、合格までの王道パターンをまとめます。

結論、この2つがあれば十分合格できる試験です。

- 経験者採用のバイブル「合格手順書」を読んで、ES、論文、面接を対策する

- 教養試験は「過去問350」(余裕があれば「過去問500」)を解いて感覚をつかみ、市販の参考書で補強する

自信を持っておすすめできる自治体なので、ぜひトライしてみてください!

それでは、あなたの合格と幸せな未来を願っています!